夏期講習会 2023年度 大堀求担当「ハイレベル生物」はどんな講座か?

みなさん、こんにちは。今回は、大堀のオリジナル講座以外の講座

『ハイレベル生物<代謝・遺伝子・発生>』のご案内です。

『ハイレベル生物<代謝・遺伝子・発生>』

●学習範囲

第1章:細胞と分子・代謝

・細胞に関する細かい知識・酵素・呼吸・光合成

第2章:遺伝情報の発現

・DNAの構造・DNAの複製・PCR法・遺伝子発現の調節・遺伝子組み換え

第3章:生殖と発生①(減数分裂・連鎖と組換え・動物の生殖)

・細胞分裂・遺伝・連鎖と組換え・遺伝子地図・ヒトの発生・iPS細胞

第4章:生殖と発生②(動物の発生・植物の生殖と発生)

・カエルの発生・遺伝子発現と発生・植物の発生

●講義形式

演習の講座です。ですから予習をしてきましょう。家で問題を解いてくるわけです。

じっくり時間をかけて予習してくださいね。講義では、その問題を解くのに必要な知識、

考え方、論述のポイントなどを解説していきます。

●対面講義の日程

対面講義の設定は本部校のみですが、大堀の講座はすべて収録され代ゼミ各校舎の

「フレックスサテライン」・全国のサテライン予備校などで好きな日時で受講可能です。

本部校 90分講義×4コマ

8月14日(月)~8月17日(木) 3コマ目・・・90分×4コマ

3コマ目(13時30分~15時00分)

☆ 大堀求の講座は、大堀求が出講していない校舎でもサテライン放映によって

代ゼミのすべての校舎で受講可能です。

☆ 大堀求の講座はすべて収録されますので、代ゼミ各校舎(=フレックス)

・サテライン予備校等で好きな日程・時間で受講することが可能です。

☆ これまで代ゼミに通っていなかった学生、他の塾・予備校に通っている学生さん、

それから現役の高校生も大歓迎です。ふるって参加してくださいねヽ(^。^)ノ

☆ 受講申し込みなどは代ゼミのHPをご覧ください。

https://www.yozemi.ac.jp/course/summer

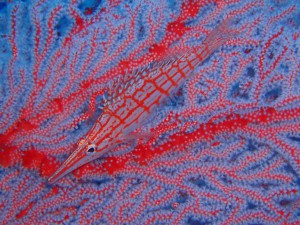

ほ~ら、いた。色や模様がオオイソバナに

ほ~ら、いた。色や模様がオオイソバナに